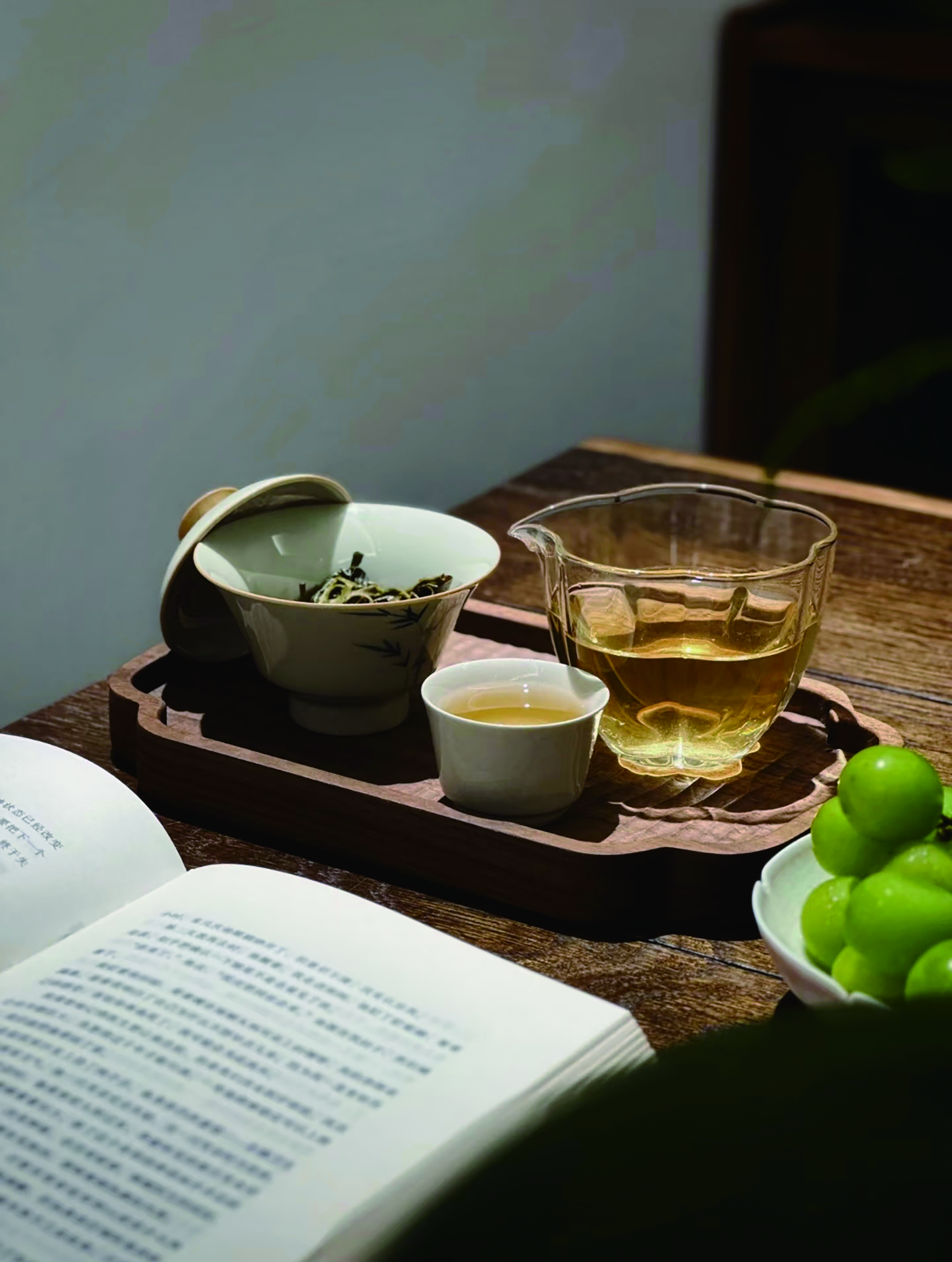

晨光熹微时,我总爱独坐窗前,用那把跟随多年的紫砂壶泡茶。壶身已养出温润的包浆,在晨光中泛着含蓄的光泽。看茶叶在沸水中舒展,先是蜷曲的叶片在水中轻轻颤动,继而如文人挥袖般徐徐展开,最后似君子低眉般沉入壶底。茶烟袅袅间,忽然懂得:这杯中之物,原是中国儒家精神最温润的注脚,是流淌在血脉里的文化记忆。

一、茶汤里的中庸之道

古人说“水至清则无鱼”,可泡茶偏偏要取那“清而活”的山泉。太沸的水伤了茶性,太凉的水又醒不开香魂。这分寸的拿捏,恰似孔子所言“过犹不及”的智慧。记得陆羽在《茶经》中记载:“其水,用山水上,江水中,井水下”,这择水的讲究,不正是儒家“度”的体现?

今年春日在武夷山,得见茶农制茶。清晨采下的青叶要在竹筛上萎凋,时间短了青气不散,久了鲜爽尽失。看老师傅将茶叶在锅中翻炒,手掌在200度的铁锅里翻飞如蝶,茶叶在高温中辗转腾挪。问其诀窍,老人布满老茧的手轻轻摩挲着茶叶说:“火候差了分毫,就不是正岩茶了。”这话听得我心头一震——原来《中庸》里“执其两端用其中”的道理,早被茶人化进了每一片茶叶的筋骨里。那茶叶在锅中发出的沙沙声响,仿佛在诉说一个关于“恰到好处”的古老秘密。

二、茶席上的修身课

我的茶案上常摆着一只宋代建盏,釉色黝黑,内里却藏着万千星辰。每次注茶入盏,看着茶汤在盏中流转,总会想起朱熹“格物致知”的教诲。这只茶盏用了三年,渐渐养出七彩毫光,人说这是茶魂入陶,我倒觉得像极了儒家讲的“变化气质”——日日与茶相对,人心也会被滋养得温润如玉。

明代文震亨在《长物志》里写茶室布置:“宜明净,不可太敞。置瓶花一具,供清茗数瓯。”这哪里是在说屋子?分明是在说人心该有的模样:既要澄明通透,又要留有余地;既要规整有序,又要生机盎然。我的老师教茶道时,总让学生先静坐三分钟。他说:“水还没沸,你的心先要静下来。”这让我想起少年时读《论语》,“吾日三省吾身”的训诫。原来茶道里的“温杯烫盏”,与儒家“诚意正心”的功夫,竟是一脉相承的修行。

记得去岁冬日,拜访一位隐居的茶人。他的茶室简陋,却处处见功夫:竹帘半卷,正好容一缕阳光斜照茶席;瓦瓮贮水,映着窗外的雪色。他煮水不用电壶,而是用红泥小火炉,说这样才能听见水声的变化。“初如松风,再似泉涌,三如龙吟”,他闭目倾听的神情,让我想起孔子“默而识之”的教诲。那一日喝的不过是寻常野茶,却因这份专注,喝出了天地间的至味。

三、茶香中的礼乐教化

潮汕人待客必奉功夫茶,那“关公巡城”“韩信点兵”的斟茶手法里,藏着千年礼乐文明的密码。三杯茶摆在面前,先敬谁后敬谁,都是不用明说的规矩。这让我想起幼时背的《弟子规》:“或饮食,或坐走,长者先,幼者后。”茶桌上流转的不只是茶汤,更是一套无形的伦理秩序。

最动人的是闽南茶俗。新妇过门次日,要跪着给公婆奉茶。那套茶具必定是崭新的白瓷,茶汤要斟得七分满。婆婆接过茶盏时,会轻轻摸一摸媳妇的发髻。这场景让我想起《礼记》中“妇事舅姑,如事父母”的记载。茶凉了可以再续,有些规矩却像茶垢般,已渗入骨血。去年在安溪,见一位老茶师教孙子泡茶,孩子不过七八岁,却已懂得斟茶时壶嘴不能对人。老茶师说:“这不是讲究,是做人的道理。”

想起苏轼在《叶嘉传》中以茶喻人,将茶叶人格化为“清白之士”。这或许正是中国茶道的精髓——茶席就是缩小的社会,在这里,每个人都找得到自己的位置。就像《论语》说的“君君,臣臣,父父,子子”,茶汤里映照的,是整个中国的人伦图谱。

四、茶味里的生命境界

张岱在《陶庵梦忆》里写闵老子茶:“色如竹箨方解,绿粉初匀”。这般形容,已不是品茶,而是在参悟生命本真。难怪苏轼被贬黄州时,偏要“独携天上小团月,来试人间第二泉”——茶中自有安顿灵魂的所在。我曾在博物馆见过宋徽宗《文会图》的摹本,画中文人围坐品茗,那闲适的气度,分明是“志于道,据于德,依于仁,游于艺”的活注解。

去年深秋在终南山访一位隐士。他的茅檐下煮着粗茶,茶叶是自采的野茶,茶具是半个葫芦做的瓢。饮茶时,他忽然说:“你看这茶叶,沉时坦然,浮时淡然。”我捧着粗陶碗的手微微一颤。这不正是颜回“箪食瓢饮”的快乐?儒家说的“孔颜乐处”,原来就藏在这般苦涩回甘的茶汤里。那日山雾弥漫,我们喝到第三泡时,他指着茶汤说:“你看,这茶色多像暮色中的终南山。”我忽然明白,所谓茶道,不过是教人在平凡中见永恒。

记得《菜根谭》有言:“茶不求精而壶亦不燥,酒不求冽而樽亦不空。”这种知足常乐的人生态度,与儒家“饭疏食饮水,曲肱而枕之”的安贫乐道何其相似?我的书架上有一本翻旧的《论语》,边角已被茶香洇得微黄。每当夜深人静时,总爱就着一盏清茶重读。那些穿越千年的文字,在茶烟袅袅中愈发鲜活起来。

这晚,上海风雨交织,我又在灯下煮水瀹茶。水将沸时,壶中先作“松风”声,继而如“涧流”,最后是“涌泉”般的欢腾。这声音的变化,让我想起孔子听韶乐“三月不知肉味”的典故。茶汤注入建盏的瞬间,盏底的曜变斑纹在茶汤中浮动,恍若星河倒映。

忽然明白:中国人数千年捧着的岂止是茶杯?分明是“志于道,据于德,依于仁,游于艺”的生命态度。茶凉了,儒家精神却在杯底沉淀得愈发清晰。那些与茶有关的记忆——武夷山茶农布满老茧的手、终南山隐士瓢中的野茶、潮汕人家三杯茶的礼数——都在诉说着同一个真理:茶道即人道,茶味即人生。

窗外风声渐歇,雨声渐浓,茶已过三巡。壶中的茶叶完全舒展,静静地沉在壶底,像一位历经沧桑的老者,将毕生智慧都化入这一盏琥珀色的茶汤里。我忽然想起少年时读《论语》不解的句子:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”此刻方懂,原来儒家追求的至高境界,就藏在这杯茶的回甘之中。